Healing Network

Healing Discourse

ヒーリング・リフレクション3 第三十九回 龍の心

◎マンドラゴラ(英語ではマンドレイク)という植物をご存知だろうか?

マンドラゴラ(Mandragora)とはラテン語のmens(マインド)とdragora(龍)のコンビネーションで、「龍の心」といった意味になる。かつて魔女の秘薬として、意識のアストラル領域(目覚めと眠りの間に横たわるトワイライト・ゾーン=龍の心)にアクセスする目的で使われたという。

乾燥した根を護符として身につければ、その人を邪悪な波動から守り、家の中で育てればあらゆる災厄から一家を守ると考えられていた。強力な媚薬として、『旧約聖書』にも登場する。

マンドラゴラは、同じナス科のダツラ(Datura sp.)やヘンベイン(ヒヨス Hyoscyamus niger)、ベラドンナ(Atropa belladonna)などと共に、魔法の植物としての長い歴史を持っている。おそらく5千年以上、遡ることができるだろう。かなり珍しい植物であり、以前、学研の雑誌『ムー』編集長(三代目)との談話の折りにマンドラゴラが話題となったことがあったが、斯界の情報に驚くほど詳しい彼でさえ、マンドラゴラが実在の植物であることを知らなかったほどだ。

茎はなく、30センチほどのダークグリーンの葉が生い茂り、根は1メートル以上に達することがあるという。多年草で、環境条件さえ整えば非常な長年月を生きると言われている。そのような齢を経たマンドラゴラに対して、古人はある種の霊力のごときものを直感的に感じ取り、畏怖の念を禁じ得なかったことだろう。

主要な有効成分は、ダツラやヘンベインなどと同じくアトロピン、ヒヨスチアミン、スコポラミンだが、種によってそれぞれの配合が異なるため、マンドラゴラの作用は他植物とは明らかに違う独特のものだ。

オカルトや魔女術、錬金術におけるマンドラゴラの名声は、そのパワフルな幻覚・催淫作用もさることながら、奇妙によじれつつ分岐した根が人間の姿に似ていることにも大きな理由があろう。そうした相似性ゆえに、マンドラゴラは人間の心身に対して強烈な超自然的パワーを発揮すると考えられてきたのである(これを共感呪術という)。

マンドラゴラほど様々な伝説に彩られた植物は、他に見当たらないかもしれない。例えば、紀元前3世紀のギリシアの哲学者テオフラストス(植物学の祖)は、マンドラゴラの根を採集するに当たって必要な注意事項を次のように書き記している。「・・・この薬草を採取しようとする者は、その周囲に円を描き、西を向いてマンドラゴラの葉を切り落とす。さらに特別なダンスを踊りつつ呪文を唱えた後、残りの根を掘り出すことができる」。

ピタゴラスも、マンドラゴラをある種の小妖精のような存在と考えていたようだ。

紀元1世紀のヨセフ・フラヴィウス(ユダヤ人の歴史家)によれば、死海の周辺に生えるマンドラゴラは夜になると赤く輝き、人が近づくと地面の中に隠れてしまうので、見つけることは非常に難しいという。

マンドラゴラを掘り出す際には、この世のものとは思えないような悲鳴を発し、それを聞いた者は気が狂ってしまうため、犬を使って根を引き抜かせたとも伝えられている。また、初期キリスト教徒たちは、神がエデンの園で人間を創造するに先立ち、実験的に創った試作品がマンドラゴラであると信じていた。

時代が下って中世ヨーロッパの暗黒時代には、マンドラゴラの栽培も行なわれるようになった。非常な高額で取引されていたというが、当時、マンドラゴラは絞首刑となった罪人から滴り落ちた精液の跡にのみ根づくと信じられていたのである。

マンドラゴラに対して科学的なアプローチが試みられるようになったのは、16世紀後半になってからのことだ。マンドラゴラには、古くから「雄マンドラゴラ」と「雌マンドラゴラ」の2種類があるとされていた。葉の形や実の大きさ、色等によって区別されていたようだ。

近年になって、マンドラゴラは様々なタイプに別けられそれぞれ学名がつけられたが、研究がさらに進むにつれて分類上の混乱が生じ、現在に至るも決定的な結論は出てない。

混乱の原因は、同じ種類でも生息環境によって葉や花、実の形状に大きな差異が生じるためであり、結局のところかつての「雄マンドラゴラ」と「雌マンドラゴラ」という別け方こそ最も妥当であった、という結論に落ち着きつつあるようだ。

「雄マンドラゴラ Mandragora officinarum」は雌に比べて葉が広く滑らかで、春に開花するのが特徴だ。これに対し、「雌マンドラゴラ Mandragora autumunalis」は、葉がゴツゴツで小さなトゲ状の突起がたくさんあり、秋に開花する。ただし、ここで言う雄・雌というのは、雄株、雌株を意味するのでなく、別種のマンドラゴラを示すものであることにご注意いただきたい。

私はイスラエル産やドイツ産など、何タイプかのマンドラゴラを種子から育ててみたことがある(栽培は現在も合法)。種を蒔いたポットを冷蔵庫内で保管し、乾燥しないよう注意していると、(運が良ければ)数週間~数ヶ月後に発芽する。苗はかなりデリケートなため、光線、水分、温度等の管理には充分注意しなければならない。ある程度の大きさに育てば、後は結構丈夫なようだ。

マンドラゴラの根(M. autumunalis)。マンドラゴラは茎も枝もない、根と葉と花、実だけの植物だが、乱暴に引き抜くとこの世のものとも思えぬ悲鳴を上げ、それを聞いた者は発狂して死ぬと伝えられているから、この魔草を取り扱う際には慎重さと耳栓が不可欠である(冗談ぢゃ)。人型をした根を酒に漬けて有効成分を抽出し、弱火でじっくり煮詰めれば、強力な媚薬の材料ともなる。

◎広島生まれで広島育ちの私が、1979年に東京で暮らし始めた頃の話である。

ある日、お好み焼き屋に入った。広島のお好み焼き屋であれば、大きな鉄板を客たちが囲んでいて、店主が何枚ものお好み焼きを手際よく焼いている光景がまず目に飛び込んでくる・・・はずだが、そんな鉄板などどこにも見当たらない。強烈な違和感を覚えて、注文を取りに来た店員に、「ここはお好み焼きが食べられるお店ですよね?」と確認してしまったほどだ(妙なことを言う客だと、店員が変な顔をしていたっけ)。

メニューから適当な品を注文し、さらに驚いた。卓上コンロが目の前に運ばれてきて、小さな鉄板がセットされるではないか。

『ここで焼いてくれるのかな。いや、これはもしかして、自分で焼けということなのでは・・・』なんて、あれこれ考えながら、そっと周りを伺うと、案の定どの客も自分で焼いている。

「そんなこと」は、広島ではまずあり得ないのである。親切とか不親切という問題ではなく、素人(普通の客)に広島のお好み焼きは、そもそも「焼けない」のだ。

私は子どもの頃から自宅でしょっちゅう作っていたから、いきなり「自分で焼け」と言われても動じたりしない。よろしい、広島人の腕の冴えを見せてやろうじゃないか、と張り切ったのだが、材料として運ばれてきたボウルの中身を一目見て、またしても驚いた。

水でどろっと溶いた小麦粉に、野菜や肉などの具が全部まとめてぶち込まれている。・・・これを・・・一体どうせよというのか・・・?

沈黙してじっと考え込んでいる私の様子を見かねたか、店員が親切に助け船を出してくれたのだが、鉄板が温まったらボウルの中身をよくかき混ぜて円形に流し込み、途中適当に引っ繰り返しながら中までよく火が通るのをお待ちなさい・・・と。

それはお好み焼きじゃない、ホットケーキである、と思わず口に出しそうになるのをぐっとこらえ、言われた通りに焼きあげて「お好みソース」をかけようとしたら、ウスターソースしかないと今度はおっしゃる。お好み焼き専用の特別なソースが、小さな売店でも普通に売られている広島では、これもまた「あり得ない」ことで、食べ慣れないこともあったと思うが、不味くて気持ち悪くて、いかに努力しても半分も食べられず、そそくさと逃げるように店を後にした。

現在でも誤解している人が多いのかもしれないが、ホットケーキ式でひと塊に焼いた小麦粉&具の上に、卵を載せれば、広島風お好み焼きのできあがり・・・「ではない」のである。

人により店によりいろんな工夫があるが、基本的な作り方は以下の通りだ。

熱した鉄板上で、薄めに溶いた小麦粉をクレープ皮のように拡げ焼き(おたまでくるくる回しながら鉄板に注ぎ、おたまの背を使ってすばやく円形に整える)→魚粉や天かすをぱらぱらっと撒き→刻んだキャベツ、それからもやしを山ほどどっさり載せ→さらに薄切り豚肉を載せ(私は肉を入れないのが好み)→その上から溶き小麦粉を回しかけ→お好み焼き専用のコテ(大小あり)を左右の手で持ち、そろそろっと下から差し込んでタイミングを計り→一気に引っ繰り返す(初心者がやると皮が破れて引きちぎれ、全部バラバラになって中身が飛び散る)。

上記の作業と同時進行で、中華そば(うどんを使うこともある)を蒸し焼きにしておく。

本体を時折コテでぎゅっと上から押さえつけながら、両面をよく焼き、元の半分くらいの厚さ(薄さ)となった頃、そばを載せて引っ繰り返し、そばに軽く焦げ目をつける。卵を使う場合、鉄板の上で卵を割り、コテ先でぐるぐるっとかき混ぜながら丸く拡げ、そこへそばを下にして本体を載せ、火が通ったら引っ繰り返す。

ソースを塗り、青のりをふりかけ、好みで白胡椒をかけたり紅生姜を載せるなどして、完成である。

素人にはそもそも焼けない、と上述した理由がおわかりになったと思う。広島人はお好み焼きを皿に取らず、鉄板の上で、小型のコテ1本だけを器用に使って食べる人が多い。

◎イギリスには、11月にスター・アップ・サンデー(Stir Up Sunday 混ぜ込み日曜日)という日があって、その日は家族皆でイギリス流プディングを作り、クリスマスまでじっくり熟成させるのだそうだ。

プディングといっても、日本人が一般的に想像するプリンとは外見も味も食感もまったく異なる、別種別様の食べ物である。このクリスマス・プディングの中には6ペンス硬貨が入っており、それが当たった人には幸運が訪れるとされている・・・といった話を聴き、わざわざ6ペンス硬貨まで手に入れて、ドライフルーツを贅沢に使ったクリスマス・プディングを不器用にこしらえた。

それを熟成させながら、毎日ヒーリング・タッチで生命力を込め慈しんでいるうち、どうにも我慢できなくなってきて、クリスマスまでまだ間があるというのに、ついに食べてしまった(呵々大笑)。

本場イギリスのやり方に倣い、ブランデーをたっぷり注ぎかけて火を灯す。

その後、クリスマス用のスペシャルブレンド紅茶と共にいただいた※。

気分も味も最高だったのだが・・・プディングにしみ込んだブランデーの作用か、食後、頭が少しふらふらしてきた(呵々大笑)。

カレンツ(小粒のレーズン)とかサルタナ(黄金色のレーズン)など、これまで使ったことがないような変わった材料を揃えねばならぬ上、生地を加熱する前に願い事を唱えながら時計回りにかき混ぜるなど天動説に由来する儀式まであって、あまりにも生真面目に取り組み過ぎたためか、ちょっと疲れた。もう2度と作ることはあるまい。

※あちこちに書いてきたことだが、謙譲語としての「いただく」を上記のように使用することは正しくない、とする説は承知しているけれども、それでも敢えてウェブサイト中で多用しているのは、理屈よりもフィーリングで「そのようにするのが正しい」と感じるからだし、私にとっては、特別な食べ物を神饌(しんせん)として神々へ捧げ、神々と一緒にそれをいただく(神との共食)、という意味もある。いずれにせよ、プライベートなウェブサイト内に限定された言葉遣いに過ぎない。

◎最近愛読している本で、伊豆半島や伊豆諸島の冬の郷土料理「はんば飯」なるものの存在を初めて知った。

真冬、西風が強く吹きつけて海が荒れる頃、海岸の岩場にハバノリ(Petalonia binghamiae)が生えてくる。これを専用の道具を使って丁寧に摘み取り、手間ひまかけて作られるのが希少な「はんば海苔」である(下写真)。

これを適当に切ってごま油で炒め→沖縄の調理器具「しりしり器」を使って粗くすりおろしたニンジンを投入し→明日葉の葉をちぎって入れ→醤油とみりんで味つけし→焼きクサヤを小さく割いて加える。以上を使って炊き込みご飯を炊くか、あるいはご飯と混ぜ炒めてもいい(私はいつも後者にしている)。

最後に白ゴマをふりかければ、「はんば飯」の完成だ(松鳥むう著『あちこち島ごはん』より)。

はんば海苔のもっちりした食感と明日葉独特の苦味、さらに魚醤風味のクサヤによる味の変化・深化が絡まり合い(クサヤを入れるのは著者オリジナルの工夫らしい)、一口また一口と食べ進むうち「島度」は限りなくアップしていって、島旅気分がかき立てられまくる。

かなり癖が強い明日葉を美味しく味わえる料理は、私が知る限り、この「松鳥流はんば飯」が一番だと思う。

©芳文社

「島」「旅」「人」「(その土地の)食べ物・料理」というキーワードに強く心惹かれるものを感じて、胸の奥で喜びの鐘が鳴る、という人は、きっとこの本が好きになるに違いない。

著者プロフィールによれば(2017年初版刊行時)、「離島とゲストハウスと滋賀県内民族伝統行事をめぐる旅がライフワーク。今までに訪れた日本の島は83島(ブログの最新情報では2022年8月現在で国内118島!)。その土地の日常のくらしに、ちょこっとお邪魔させてもらう旅が好き。著書に『島旅ひとりっぷ』(小学館)、『ちょこ旅沖縄・離島』『ちょこ旅小笠原・伊豆諸島』『ちょこ旅瀬戸内』(いずれも、アスペクト)、『日本てくてくゲストハウスめぐり』(ダイヤモンド・ビッグ社)などがある。」・・・とのこと。

この人の本を、とりあえず手に入る限り全部、Amazonで注文したので、年末~年始はしあわせ気分一杯で読書三昧である。

冒頭、唐突にマンドラゴラが登場して不意をつかれた読者諸氏もいらっしゃるかもしれないが、目覚めと眠りの間にある「龍の心」とは、対極同士を相照的にぶつけ合わせた際に発生する瞑想的・超越的な意識状態にほかならない。意識のアートたるヒーリング・アーツの根幹と関わる大切なことがらである。

『ムー』(雑誌名)、「むう」(人名)、と続いたので、ついでというわけではないが、ムーに関するお話をもう一つ。

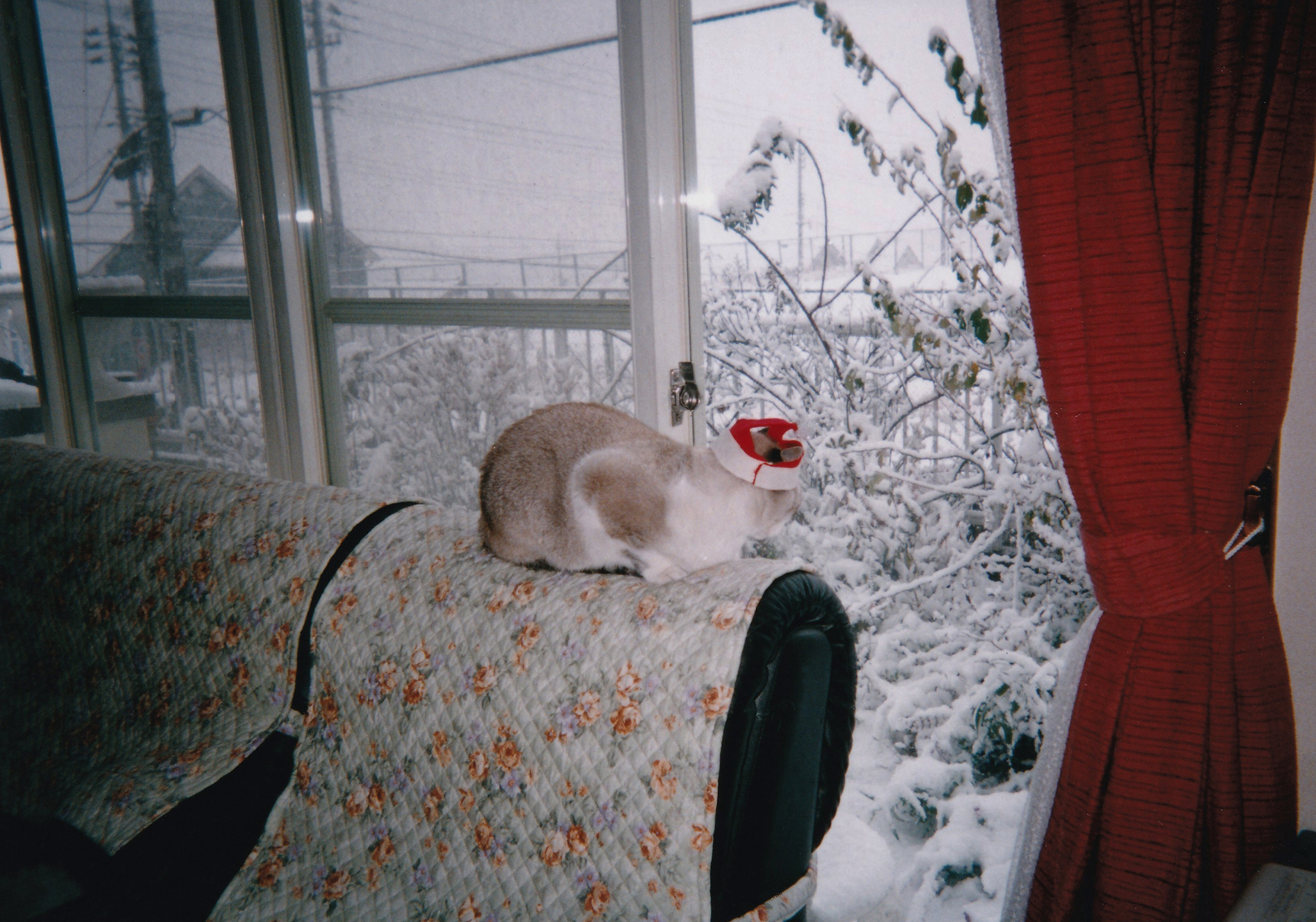

マレーシアから日本へ連れ帰った愛猫シータが3歳の時、伴侶としてラ・ムー(シャム猫)を迎えた。写真をご覧になればおわかりのように、シータはラ・ムーを本当に大切にしていて、ラ・ムーが仔猫の頃は暑い盛りでさえいつもぴたりと寄り添い・ぎゅっと抱きしめ寝ていたほどだ。

この2頭と共に神奈川県より広島へ越して間もなくのこと。

ある日、ビデオ店で面白いビデオをみつけた。猫に人間用トイレ(洋式)を使わせるためのトレーニング・ビデオ。

好奇心半分で購入し、早速妻(当時)と一緒に観た。子供用の補助便座を使うところから始まって結構煩雑な段階があり、こんな不自然なことを猫に無理強いするのは可哀想だ、という結論に夫婦共々達した。・・・のだが、その時たまたま一緒の部屋にいたラ・ムーが、翌日より何も教えないのに自発的に人間用トイレを使うようになったのである。おそらくビデオを(真面目に)観ていたに違いないが、猫という生き物の知られざる・神秘的な側面を、かつて共に暮らした猫たちから、私は数え切れぬほど学んだ。

◎高木シータ(1986〜2006)のクリスマス3部作。

<2023.12.22 乃東生(なつかれくさしょうず)>

- Home

- Healing Discourse

- ヒーリング・リフレクション3

- 第三十九回 龍の心