Healing Network

Healing Discourse

ヒーリング・アーティスト列伝 第6章 聖なる中心の道 〜肥田春充〜 第3回 人類の未来をも見通す

割腹自殺を決意した瞬間天来の声がとどろく!

|

CTE : Click To Enlarge | |

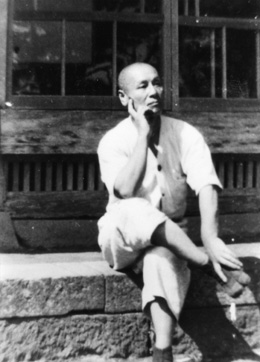

演壇に立つ春充。彼もまた、希世の大雄弁家であり、論調が高揚すると、速記者の手さえぴたりと止まって一切書けなくなったという。春充の講演を実体験した人たちから聴いたのだが、実際に満身がビリビリ痺れたそうだ。 |

春充の行動は国家的レベルの事柄にまで及んでおり、明治、大正、昭和を通じて、重大な事件にはほとんど何らかの形で関与している。蘆溝橋事件、5.15事件、2.26事件、そして第2次世界大戦——。

また、数多くの要人と、肝胆相触れた親交を結んでいた。というよりも、春充の一点の曇りもない透徹したその人柄、正中心を根底とする超人的な迫力が、国家枢要に位置する人々をも畏敬せしめ、彼らのほうから春充のもとを訪れる、ということが多かったようだ。

ただし、政治の表舞台で派手に動きまわるということを嫌い、あくまでも脇役に徹することに努めたので、こうした活動は表面にはまったく出ていない。伊豆の肥田家には、春充の活動に関する膨大な量の書簡や覚え書きなどが残されていたが、昭和61年の火災により、惜しくもすべての資料は消失してしまった。

かくて春充は、国家の進路を正しく導くということに心胆を砕きつつあったが、とくに日米開戦回避のためには私財を投じて努力した。しかしついに志ならず、東條一派の暴挙によって日本は第2次世界大戦に突入していったのである。また、開戦以後もできるだけ有利な条件で講和する機会がたびたび(9度)あったが、その大半が軍の迷妄によって阻止されてしまった。

こうして昭和18年の中ごろから敗戦の運命歴々たることを知った春充は、ひとり正中心の聖境に遊ぶことを潔しとせず、すすんで正中心錬磨を中断する決意をした。

正中心錬磨を行なえば、あらゆる世俗の煩悶苦悩は遮断される。これは、中心力の反発上昇力が、仙骨神経叢より脊髄神経を通って大脳の思考中枢部を停止状態に置くもので、恐怖、憤怒の感情をはじめ、いっさいの苦悩の生理作用が消えるためだ、と春充は説明する。

しかし、利己的享楽を求めず、民衆と苦楽をともにすることを信念としていた春充は、この天恵ともいうべき正中心の妙境にひたることさえ断念したのである。

そして、国家的苦悶の前に容赦なく骨身を切り刻む苦悩にさらされた春充は、たちまち20キログラム近くも体重が減り、頑健無比を誇った体もやせ衰え、ついには病魔に襲われることになったのだ。

心身ともに決定的なダメージを受け、絶望に叩きのめされた春充に残された方法はただひとつ。わずかに残る渾身の力を振り絞って、東條英機首相に辞職勧告書をつきつけ、自ら割腹自殺を遂げて彼の反省を求めることであった。

そして、熱誠憂国の文字を連ねた遺書を鮮血に染め、今まさに愛刀をわが身に突き立てんとしたとき——血の嫌いな義母が、部屋を血だらけにされるのをいかに嘆くだろうかと思い、わずかに躊躇した。その瞬間、「待て! 正中心より見たる宗教真理について書き残すことが使命であるぞ!」

はるか無窮の彼方から大音声がとどろいたという。時に昭和19年2月11日の深夜であった。

科学的宗教の確立を志した深夜の凄絶なる研究

天の啓示を受けた春充は、再起した。ひとたび心機一転すると、再び徐々に正中心錬磨を開始し始めたのだ。元来、きわめて合理的正確な鍛練法だったので、彼の体は急速に回復していった。

春充このとき62歳。ほとんど骸骨のようにやせさらばえた60歳すぎの老人でも、正確に鍛えればかくのごとく立派な体格になれるという生きた模範を示したことになる。

春充が18歳で志を立ててから鍛練を中断したのは、わずかにこの約1年の間だけだったという。それ以外はまさに1日といえど休まず、ひたすら初心を貫き通したのである。

こうした状況の中で、やがて昭和20年からは、毎夜2、3時間の睡眠をとるだけで、深夜1時から2時ごろには必ず目が覚めるようになった。

目覚めると、まず床の中で中心緊張を行なう。するとたちまち大脳の思考中枢が機械的停止状態に置かれ、無念無想の別天地が展開される。そのままの状態で中心の力を弛緩させると、大脳皮質はもっとも理想的能率を発揮して活動を開始するのである。

そして、この研ぎ澄まされた頭脳に、まったく予期しない哲学や宗教、科学、経済、健康、治病などの諸問題が投影されるようになった。また、問題と同時に、それに対する解答が、あたかも泉のごとく沸き起こり、4つも5つも重なり合って映写されるのだ。しかも、それらのことごとくが、現代科学ではもっとも難問とされており、優に一巻の論文が作成されるようなものだったのである。春充はそうした項目を丹念に書き綴り、研鑽した。そしてこの深夜の凄絶な研究を「宇宙大学」と称したのである。

研究はこれまた一日の例外もなく10年以上にわたって続けられ、完成した原稿『宇宙倫理の書』は、積み上げると3メートルを越えた。

その内容というのは、いわゆる科学的宗教原理の樹立というものであった。エジプト文明始まって以来6千年。その間さまざまな宗教が生まれたが、科学原理に立脚した真の宗教は未だひとつも生まれていない。

宗教は科学とは没交渉、別世界のものであるとして、宗教家も科学者もあえて疑わなかった。が、春充の宗教観はあくまでも科学の基礎の上に立っていたわけで、これはひと言でいえば、宗教は科学の粋の粋たるものだということだった。

「物質界精神界の法則も現われた方面が違う丈[だ]けであって何[いず]れも宇宙一理の根源より発したものであり、其の本源に科学的の神が実在せらるのである。私の云う神は哲学的科学的なものであり、科学、哲学、宗教は正三角形の頂点に当りこれに外接する円を描くことができる。而[しか]して、正三角形の中心と円の球心とは一点に合致する。其れが即ち、『宇宙絶対真理』である」(肥田春充著『宇宙倫理の書』序論)。

「正中心」をきわめる過程で次々と発現した超能力

科学的宗教の確立こそ最終絶対の要訣と信じた春充は、体験と学理の両方面から神の実証を行なった。すなわち、たんに原理を探究しただけでなく、深夜に水をかぶり、雨に打たれて石上に座禅し、あるいは中心力の実験のために20キロ近い石や鉄の板を膝の上にのせて精密な研究を行なうなど、体験的実証も平行させたのである。

その間の鍛練は実に心血を注ぎ、肝胆を砕いた修練の連続だった。終夜執筆して朝、正中心錬磨を行なうのだが、精妙の域に達していたので、回数はわずか1、2回、時間は10秒もかからない程度だった。が、それには全身全霊をぶち込んでやったので、朝1回の鍛練で1日ごとに体力、気力、精神力がとどまるところを知らず向上していったということだ。

そうして得た体力は、まさに、人間業とは思えないものだったようで、70歳のころ、村の力自慢の青年5名と、同時に畑を耕す競争をしてみたことがある。はじめのうちは、ひとり対5人で対等だったが、時間が経つにつれて5人のほうは疲れが出てきて、途中からは春充ひとりの耕す力に及ばず、ついには降参してしまったという。

また屋根の修理のため巻き上げ機を4人で回したが、なかなか上がらないので春充がかわってひとりで回したとか(その際、太い鉄棒が2度ねじ切れた)、抜刀術でもあまりの力の強さに刀の目釘が折れ刀身が飛び出したなど、さまざまな逸話が伝えられている。

そして宇宙真理の真の真まで透徹し、ついには前人未到の境地に邁進した春充は、その過程で恐るべき能力が次々と発現していったのである。それは、「透視」や「超時間計算」「数字なきの計算」「物体の七転位」「空中浮揚」、その他種々の超能力だった。

もっとも春充自身は、超能力をあまり重要ではないと考えていたようだ。しかし、正中心を正しく鍛えることによって、だれでも超能力ぐらいは使えることを証明するために、数々の実験もしてみせた。それらを実際に見た人が、実験の様子を記しているので、いくつかを列記してみよう。

精神療法の研究者・梅田薫著『精神強化療法』の中から、「透視」に関する話を引用すると——。

「肥田氏はトタン板の眼かくしをしたまま、辞典や六法全書を相手の方に向けて自由に開かせ、それは何ぺ―ジであるといって一字も間違えずに読んだ。また『隣の室へ行きそこにあるどんな本でも自由に出して、文章を半行でも一行でも読んで来て下さい』というのでその通りにすると、肥田氏は『あなたは何という本の何ぺ―ジの何々の文句を覚えてきましたね』と云ったので全くきもをつぶした・・・」

同書の中にはこんな話もある。まず、春充があらかじめ数十ケタに及ぶある数字を書く。実はこの数字は、これから開始される計算で出るはずの答えだというのだ。それから他の人が勝手きままな数字をたくさん書き、それをいくつかの群に分け、分けた数字の群を加えたり引いたり、掛けたり割ったりして長い時間かかってひとつの答えを出した。その答えがまさに最初、春充が書いておいた数とピタリ一致していたという!

これこそ春充がよく行なった「超時間計算」だ。にわかには信じがたいことだが、現実に目の前で起こったこれらの奇跡に、梅田氏は愕然となったという。

目撃者を驚愕させた春充の底知れぬ超能力

また、神道の研究家・栗山奉行氏も、自著『幻の哲学』の中で、氏が実際に見聞した春充の能力についていろいろと述べている。

「目隠しといっても、単に手拭や布で目を隠すのではなく、鉄板、それも二重にしたもので円筒形に作り、それに布を覆ったものです。頭からすっぽりかぶると肩まで届きますので、とても物を見ることは不可能な位に厳重に出来ております。それで相手の手をとり、細かい手相の線は勿論、小さい汚(しみ)でも指摘されます」

しかも500~600メ―トル先のバス停の模様、ときには外国のことまで、見ることがあったといい、ある事件が起きる前にその事件の様子を見てしまうこともあったそうだ。これなどは「予知」の分野に入るものだろう。

栗山氏はやはり『幻の哲学』の中で次のような実験を記している。サイコロの6面に3ケタの数字が書いてある。それぞれ違う数字で同じものはひとつもない。サイコロは何個でもかまわないのだが、計算する人が手間どるので、通例は20~50個くらいにし、すべての面の数字は全部違ったものにする。これらを板にのせて、ポ―ンと上に放り上げる。するとサイコロはバラバラと板の上や机、畳の上に落ちてくる。一瞬後、春充は2つの答えを書く。すなわちサイコロの上面の総和と、その反対側裏面の数字の総和であるという。もちろん、それは別の人が計算して確かめた答と合致していた。もっとすさまじいのは、サイコロが板の上に落ちてまだ転がっているときや、下に着地する前に答が出てしまうことだ。「誠に玄妙と申すべきである」、栗山氏はその驚きをこう述べている。

さらに氏は、同書の中でこんな話も伝えている。春充が子供が使って遊ぶような簡単な弓矢を持ち、栗山氏がまっすぐ上に向けた針金を持って離れた位置に立つ。前述の二重になった鉄板の筒をかぶった春充が弓から矢を放つと、栗山氏の持つ針金にビシッと突き当たるのだ。何回場所を変えて行なっても同じように当たるので、栗山氏が質問してみた。「1000万回やったら1発ぐらいは外れませんか?」 すると春充は、微笑しながらこう答えたという。「矢を針金に当てた後に弓から放っているので、外れることはありません」。

また春充は、こんな実験もよくやってみせた。まず大きな重い石に針金を回してゆわえておく。そして短冊に切った和紙の端を鉤に折り、それを針金にかけ、「エイッ!」というかけ声とともに持ち上げてしまうのだ。常識で考えても、紙の折り目のわずかな抵抗力で持ち上がるはずがない。が、春充が姿勢を決めると、折り目は伸びるどころか、20キロの大石が持ち上がったのである。

この不思議な現象に関して春充はこう説明している。すなわち、中心力を正しくつくれば、宇宙の力が働いてそれが紙や針金に伝わり、強力なものになるのであり、姿勢が毛すじほども狂えば、この力は生まれない、と——。

数多くの重病人を救った「天真療法」の威力

「私の霊力は真理と一体である。この修業と研究に入るとき、私の霊力は決して俗事には使わないことを、神なる真理に誓っている」

春充は常々こういっていたが、あるとき、こんなことがあった。7歳になる孫の彬が、カブトムシをつかまえてきて、角に白い糸を結んで遊んでいたが、それが逃げてしまったのである。泣きわめく彬を見ていた春充は、「それでは捜してやろう」と、しばらくの間姿勢を決めていたが、やがて、「こっちだ、みんなついてきなさい」という。そして家族一同を引きつれて裏山の荒れ地に下りていき、「ここだ、この下の木を見てみなさい」と指さした。そこは何年も手入れをしていない草や枯葉の積もったところであった。彬が走り寄り、急いで山積みになった草などをかき分けてみると、確かに白い糸をつけたカブトムシが現われたのである。喜んで大騒ぎする彬をみながら、春充はいった。「彬、もうこんなことは頼むなよ」。

ところがそれから2日目に、カブトムシがまた逃げてしまった。あちこち捜したがなかなか見つからない。すると春充が、「あのカブトムシはもう捜しても駄目だ。死んでいるから北東の軒下を見てごらん」というので、その場所に行ってみると、わずかな土をかぶって白い糸をつけたカブトムシが死んでいたのである。春充が超能力を私的なことに使ったのはこの程度で、もちろん、おのが利益のために用いたことはなく、いつも公私の区別を厳しくつけていたという。

春充は医者が見離した重病人も、その驚異的な力で数多く救っている。しかもほとんどの場合、直接病人を診察しなくても、話を聞くだけで状況を的確に把握して治療方法を指示し、回復する日数まで告げるのだ。

明日をも知れないという危篤状態の病人に対して、「10日後には座ってよろしい。20日目になったら少し庭を散歩するように」などというものだから、たいていの人は、信じるどころか、あきれ返ってしまう。しかし、その指示に厳密に従えば、病人はまさに、春充が告げたとおりの経過で完治するのであった。

が、なかには、その方法というのが薬も使わないし、簡単なものなので、最後まで信じることのできない人がいた。彼らは、そんなことをしては病人が死んでしまうと判断し、浅薄な知識でもって、栄養のある食物とか医薬品を与えたため、みすみす助かる病人が死に至ったという例もある。

ちなみに春充の施した方法とは「天真療法」といい、あくまでも本人の自然治癒力に任せるという考えが根底になっているものだ。自然に任せるとはいっても、いわゆる放任とは断じて違うものであり、そこにはおのずと厳密な療法が存在した。

春充が指示した方法とは、まず、病人を安静にさせる。が、このとき、全身の筋肉を完全にリラックスさせた形をとるわけで、「純自然体休養姿勢」と名づけられている。安静には第1種から第5種まであり、病状に合わせて変えていく。ただこれだけのものなのだが、もちろん、この姿勢の基本に「中心力」があるのはいうまでもない。そして、これに食餌療法を併用させることで、たいていの病気は治してしまったという。

こうした超能力や病気治療の噂は、春充の意に反して全国に広まり、伊豆の肥田家にはさまざまな人が群れをなして押しかけた。が、あらゆる能力を大したものではないと考えていた春充は、周囲が騒げば騒ぐほど、ますます超然として、自らの道をひとり突き進んでいったのだ。

絶望的な人類の未来を見通し、死への道を選ぶ!

正中心をきわめ、絶大なる力を持つ中心力を得て次々と超能力が開花していく。そして深夜の凄絶なる研究。こうした中で書き上げられた『宇宙倫理の書』が、きわめて高度なものであり、難解なのは当然のことだろう。

数学、物理学、哲学、医学、宗教と、その内容は多岐にわたり、それぞれの分野における最高権威も驚嘆したほどである。

「私の今日理解している宗教原理が一般に理解され、常識化するのには、5000年かかる。否、それでもはたして、その時期がくるかどうか・・・」と、晩年の春充は嘆いていたというが、営々10年以上にわたる深夜の研究によって昇りつめた地平で直面したのは、だれひとりとしてそれを理解できず、真摯に受けとめようとしない荒涼砂漠のごとき現実であった。

そしてさらに春充の超能力は、日々、新たな力が加わっていったのだが、この空前絶後の超人的能力は、なんとついに、1000年の時間さえも空白にし、春充に未来のことごとくを明らかにしたのである。つまり、遥かな未来をも見通す力が生まれたのだ。が、これは春充にとっては不幸なことであった。

彼はいう。「この頭脳の澄み渡っていかなる宗教哲学の真の真まで見きわめることができたのは、なんたる幸福であろうかと思っていたが、その頭脳の透徹が、反面、非常な苦痛を伴うということが今になってはっきりとわかった。つまり世界人類の1000年、2000年後の様相まで実にはっきりと鏡の面に映されてくる。

善いことだけはっきりと映って悪いことはボンヤリ映るということはない。善悪いずれの結果も鮮明に映って私を苦しめる。人のことはどうでもいい、人類が悪い結果に傾いていくならこれも仕方がないと思うような人は、私のような心境には絶対ならない。

このどうにもならない結果から愛する人類を救うことができない絶望感は、何ものにもかえることのできない最大の悲しみであり苦しさである。この映像を映さないようにするには、この鏡を割るより仕方がないのだが・・・」。

鏡を割る——つまり死ぬより仕方がないと、彼はいっているのだ。春充の絶望はそのきわみに達した。かくして、春充は食欲がまったくなくなり、水さえも飲めなくなったのである。というより、食べ飲むことを拒否しはじめたといえるかもしれない。春充はついに死を選んだのだ。そのとき、彼の心の内には、人類に対する絶望と、この世での限界という、われわれにはとうていはかり知れない凄絶な思いが渦巻いていたにちがいない。

こうして水もほとんどとらない49日間の完全絶食の末、昭和31年8月24日午後10時、春充は絶命した。それは、枕元に座していた家人もいつ息を引きとったのかわからないくらいの実に静かな、あたかも煙の絶えるごとく、くも糸の切れるがごとくの死であったという。かくて、前人未到の境地に到達した超人・肥田春充は、72年の波瀾と驚異に満ちた生涯を、自らの手で閉じたのである。

<2012.02.28 霞始靆(かすみはじめてたなびく)>

- Home

- Healing Discourse

- 聖なる中心の道 〜肥田春充〜

- 第3回 人類の未来をも見通す