Healing Network

Healing Discourse

ヒーリング・アーティスト列伝 第6章 聖なる中心の道 〜肥田春充〜 第2回 突如、「正中心」に開眼し悠久無限の力を得る!

腰腹間に無形の一点が現出。「正中心」の妙境に酔う!

さて、全国に彼と強健術の名をとどろかせはじめた春充だったが、元来、名誉栄達を極度に回避した彼は、大正6年、静岡県伊豆八幡野の肥田家に養子に入った。そしてその身を伊豆山中に置き、さらに肉体の鍛練に打ち込んだのである。その間の苦心努力は並み大抵のことではなかったらしく、次のように書き残している。

「宇宙の大道は独り行かねばならぬ。真人は只独り進まねばならぬ。一切を捨て一切を離れ、社会にも郷党にも友人にも骨肉にも家庭情縁をつなぐ一切に捨てられて、孤影孑然[げつぜん]、自主独往、赤裸々の単身となり、しかも霊肉共に叩き砕いて、ただ正中心の空[くう]に堕了し去った時、初めて宇宙の大道が我が衷[うち]に活くるのだ」(肥田春充著『聖中心道肥田式強健術』以下同)。

そして、中心無門の扉を叩きつづけてきた春充に、ついに忽如として神秘の門が開かれたのだ!

八幡野の肥田家には、崖の上に防風林用の大木が植えられており、その木の又を利用してつくられた2メ―トル四方の頑丈な小屋があった。

大正12年6月18日の夜、春充はひとりこの小屋にこもって、強健術の中の簡易強健術第四・腹斜筋の運動を行なっていた。眼下の絶景も忘れて無我無心にやっていると、突然——。

「ドカッ!」

いまだかつて経験したこともない強大恐るべき力が、腰と腹からほとばしりでたのである! それは体の中を瞬時にして突き抜けていった。春充はそのときの様子を次のように表現している。

「それは床を通して地中に入り、地球の中心を貫いて、スト―ッ。無限の大宇宙を無限に突き抜けていった。オゝ無限の力だ。無限の力!——身も心も震蕩する絶大の力、光明の揺らめきだ。生命の躍動だ。これこそは真に『活ける生命の泉』だ。無限の力と共に無限の歓喜は私の中心から全身に漲[みなぎ]った。しかも何とドッシリ落ち着いた喜びであることよ。泰山の重さである。大宇宙の静けさである。そうして身も心も聖愛と生命との靄に包まれているかの様。またちょうど、かの燃えたつオリオンの大星雲中に座するかのようでもある」

|

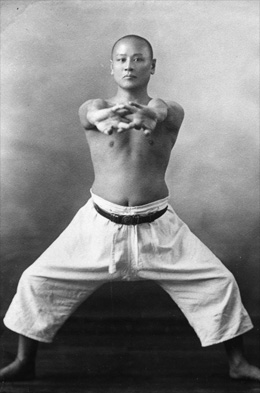

CTE : Click To Enlarge | |

簡易強健術・腹斜筋練修法 |

このときの春充は、突如として現出した妙境に陶酔し、恍惚として感謝と充実の感に圧倒され、これを表現する言葉に窮したほどであった。そしてこの瞬間をもって春充は、今までの力とはまったく性質を異にした力を体得したのである。つまり、今までの力は重い物を持ち上げたり人を投げたりするたんなる物理的力だった。しかるにこのとき以後、春充の力は「円満無限の力」、真人の力と化したのだ。それは肉体の力と魂の力が合一したものであった。

春充はさらに続けて、気合応用強健術を試みて右足を強く踏みつけた。その瞬間、「ボクッ!」 なんと、床の杉板がそっくり足の形に踏み抜けてしまった。2回、3回、ボクッ、ボクッ、何の手応えもなく床が踏み抜けてしまう。4回目、ボギ―ッ! ついに根太(床下に渡す太い丸太)までもが、足の形をきれいに残してヘシ折れてしまったのである。

|

|

春充が踏み抜いた根太の1つ(丸太の一部を切り取ってある)。 |

|

春充はその際における自分の姿勢動作について厳密に調べ、そのときの力の作用を細かに検討してみた。それまで春充は、西洋流の生理解剖学に基づいて組織した方法を、日本武道の根底である腹の力で行なっていた。古来「ハラ」は多くの人が口にしているが、それからさらに進んで腰腹同量の力となさねば、円満なる力の発動は絶対に把握できない、と春充はいう。

そのためにはどうするか?

いわく、

「腰を反り、尻を突き出し、脊髄をまっすぐ立てる。重心を両足裏支トウ(手偏に掌:突っ張るの意)底面の中央に落とす。上体の力を抜く。みぞおちを伸ばす」。

一見誰にでもできそうだが、かなり難しい。この形(姿勢)が完全に正しくできたとき、腰腹間に無形の一点が自覚されるのだが、これを春充は正中心と名づけ、そこから発する絶大な力を中心力と呼んだのである。

春充は無心に練修するうちに偶然この形にぶつかったのであり、その瞬間まで、こうしたことはまったく想像もしていなかったという。突如として新境地に開眼した春充は、夢中になってさらなる試みを続けた。

小屋から数歩離れたところに、200年くらいの樹齢を経た松の大木があり、その根元に大きな岩が据えてあった。春充は、先ほど床を踏み抜いた姿勢と座禅の姿勢とが、中心の形において同一であると考え、小屋を下りて素足のまま岩によじ登り、その上で結跏趺坐を行なった。

岩角がジリジリと足に食い込んでくるが、正中心はかえってキュッと引きしまる。身は岩と一体になり、さらに岩とともに大地に連なる真境を体験することができた。

そしてピタリ!——正中心が決まったとき、足の激痛もわれ自身も、茫洋として無限の虚無に消え去り、大生命の活泉が滾々として腰腹の中心に湧き起こった。

「刮目すれば・・・オゝ何と云ふ素晴らしい美しさだ。何と云ふ神々しさだ。枝を差し伸べた青木は・・・その平凡なありふれた木の枝までも、ユラユラと微風に戦[おのの]いて神々しく、祇園精舎の菩提樹にもさも似たり。満目の光景悉く新たなる粧いを凝らし、辺り一面に白紫紅の宝石を鏤めた様に美しく輝いた。私の心は灼然として燃え上がった。その新世界の崇高壮麗なよりも・・・見よ我が正中心を——。そのまま燦然としてダイヤモンドの神殿ではないか」

春充はこのときの感激をこのように筆をきわめて述べているが、なおその実感を表現するのにもどかしい感じであった。しかもその一切は、なんら観念的なものではなく、純粋に肉体のうちから湧き起こった生理的な実感なのだ。春充がこの境涯に至ったのは40歳のときであり、18歳にして強健術に志してから実に22年を要している。しかもこれは悟道の最初の関門であって、それからさらに、日々新たに想像を絶する新境地を開いていったのである。

人々を屈服させた春充のすさまじい迫力と大喝

春充がその貧弱な体を改造することを志したそもそもの動機は、なんとかして頑健な心身をつくり、国家社会に貢献したいという純真無垢な赤心からであった。

「自分は70歳になっても、ちょうど14~15歳の少年の夢を追っているようなものだ」と、晩年の春充はしばしば述懐したという。そう、彼の生涯はこの「少年の夢」を追い、少年の夢に生き抜いたといっても過言ではない。前代未聞の大学4学部に挑戦したのも、弁護士になろうとか、政治家になろうとかいう野心によるものではなかった。ただ国家のためもっとも意義ある貢献をしたい、そのためには政治や法律、経済のことも広く学んでおく必要があると考えたからだ。立身出世の手づるはいくらでもあったが、それらのことごとくを棄て去り、高潔清廉の生涯を送った。

軍隊生活を終わってからは、体育家としての名声はかなり広まっていた。しかし自己の使命は一体育家になることではなく、真に国利民福に役立つ自由な活動を行なうことにあると信じたのである。

事実、伊豆山中でひとり強健術の鍛練に邁進し、正中心の体得におのが心身を砕きながらも、一方で天下国家を見渡し、時に応じてまさに大胆不適、義憤の情に燃えるときは、自己の利害や生命を微塵もかえりみず行動した。

物情騒然とした第2次世界大戦前夜、某右翼団体の連中が政府転覆の暴挙に出ようとしていることを知った春充は、国家の緊急事態に処して、このような不祥事を引き起こすことは、国際間の威信をはなはだしく傷つけると憂慮。そして単身、その阻止に趣いたのである。

彼らの根拠地に乗り込んだときは、連中はすでに白鉢巻をして神殿の前で祝詞をあげていた。玄関に1人立った春充は案内を請い、まずその党領を説得しようとしたが、相手は容易に屈しない。業を煮やした春充は、突如、姿勢を決め、鉄拳を固めて胸元に突きだし、「わからんか! 馬鹿っ!!」と大喝した。その瞬間、ガクッと腰を折った党領は、ヘナへナとくずおれて両手をつき、平伏してしまった。そして、「わかりました!」と叫んだそうだ。

悠然と玄関に立つ春充。党領をはじめ並みいる部下たちが凝然と後ろにたたずんでいる。框に腰を下ろして靴をはく春充に対し、後ろから首を締めることもできたはずだ。が、だれひとり手を出すことはできなかった。党領は思わず感嘆の声をもらしたという。「満身これ肝だなァ!」と。

彼のこうしたエピソ―ドは枚挙にいとまがないほどだ。前述のような極右や極左の人々、または無頼漢などと会って談判したことは数限りなくあるが、どんな場合でも、この最後の大喝にあうと相手はきれいに毒気を抜かれ、それからは忠実に春充のいいなりになったという。

こうした話が広まると、噂を伝え聞いた武道家や、腕に覚えのある剛の者たちが、試合を申し込みに続々と伊豆の肥田家を訪れてきた。これを受けて立った春充は、「いつでもどこからでも打ち込んで結構です」と自然体で立つ。相手はその回りをぐるぐる回るのだが、たいていはまったく手を出すこともできず負けてしまったという。それでもある力士などは思いきって突っこんでいったのだが、春充の体に触れたかと思った瞬間、地面に叩きつけられていたそうだ(春充の嫡子・通夫氏が目撃)。

<2012.02.27 霞始靆(かすみはじめてたなびく)>

- Home

- Healing Discourse

- 聖なる中心の道 〜肥田春充〜

- 第2回 突如、「正中心」に開眼し悠久無限の力を得る!