Healing Network

Healing Discourse

ドラゴンズ・ボディ [第2回] 聖痕

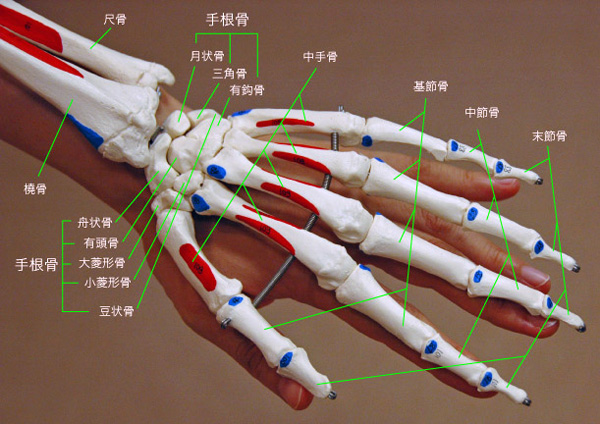

中手骨(写真参照)は指と連続した、形状的にも指と相通じる骨だ。多くの人は、中手骨を不動のままで、指の骨(基節骨・中節骨・末節骨)のみを動かそうとしている。が、中手骨は指と連動して動くものだ。

手根骨と総称される小さなパーツが集まる部分も、やはりひと塊のものではない。それぞれの関節には可動性がある。つまり手首と連動して柔らかく滑らかに揺れ動く。「グノーティ・セアウトン」第3回で、「手首は蝶番のように直線的に折れ曲がるものではない」と書いたのは、そういう意味だ。

ちょっとした修法を試してみよう。指をパラパラと動かしながら、粒子状に中手骨・手根骨周辺をひと塊にしていく。つまり、自分の現状をわずかに強調する。そしてレット・オフ。・・・・・・・・中手骨も手根骨も、滑らかに柔らかく動くものであることが納得できたろう。

手を固めれば全身が重くなるという事実を、いろいろな動作で確かめていってほしい。私の実験によれば、手が固まれば心も重くなり、思考の働きさえ重くなる。この文章を読みながら、手を固めていくといい。たちまち、理解力が低下する。

以前のあなた方であれば、「そんな高度で難解なことなど自分にわかるはずがない」と最初から諦めて投げ出したような事柄でさえ、感覚を粒子状に使えば、1人で真っ正面から取り組み、自分自身の力で真実を見極めていくことができる。自らが手にしつつあるものの真価に、あなた方はお気づきだろうか?

頭で考えながらちょっと手を動かしたくらいで、できたつもり・わかったつもりになっていると、仮想の上に仮想を積み重ねることになってしまう。だから、我が手をもって実際に我が身体と触れ合い、根気よく、感覚で確かめていくのだ。

ちょっと触れ合ってサッとわかるとしたら、あなたはすでにヒーリング・アーツ上級者だ。初心のうちは、つっかえながら、回り道しながら、文字通り「手探り」でゆっくり、少しずつ、進んでいけばいいのだ。かくも重要な人生の大事に臨むにあたり、適当に、乱雑に、無神経に取り組んでどうする?

ヒンドゥー神話では、末法の世をカリユガと呼ぶ。それは悪神カリが統(す)べる暗黒時代、という意味だ。法(真理)の光が見失われた現代こそ、まさにカリユガの名にふさわしいかもしれない。

こうした末法世界にあって、真理を見出していくためにはどうすればいいだろう? 完全な暗闇の中で、あなたがライトもロウソクもなしに何かを見つけようとしたらどうする?

指と手首の間を1つの塊と見なす仮想に気づけば、手がバラリとほどけ、より自由に、軽々と動くようになる。するとあなたの次の疑問は、まったく新しいものとなった自分の手をどのように認識し、いかなる原理の元に再統合すればよいのか、というものになるだろう。例えば、中手骨は指なのだろうか? あるいは、手根骨は手首なのか?

頭で考えたのでは、暗闇でますます迷ってしまうばかりだ。

試みに、中手骨から先全部を指と仮定して、棒を持ってみるといい。棒が手近になければ、自分の前腕を軽くつかんでもいい。たちどころに具合の悪さに気づくだろう。最大の問題は、親指に充分な力が入らないということだ。

親指が他の指と向かい合わせになっていなければ、「掴む」ことはできない。道具を手に持って使うことができない。親指は人を人たらしめている部位の1つだ。この親指の機能がしっかり発揮できなければ、棒をつかんで引っ張っても、押しても、何をやっても力が出ない。

私があなた方に実験を勧めるのは、掌にある労宮のツボを「手の中心」とする新しいあり方だ。これは私が、神意を問うがごとく自らの身体と対話していく中で、舞というユニヴァーサル言語(超意識的身体運動)を通じて受け取った叡知の1つだ。

労宮は手を握った時、中指と薬指の指頭が掌に当たる2点の中央に位置するとされている。初学者は、掌の真ん中にあるくぼみ(掌芯)を目安にするといいだろう。

腹や腰と同様、熟達につれてどんどん範囲が狭まっていき、最終的に1点へと集束する。修練の過程で見失った時は、より細かく感じようとするコマンドを少しだけレット・オフして、自分に認識できるレベルまで注意を拡げればいい。

「手の中心」という概念を元に、これまで学んできたあらゆる修法をエヴァリュエート(評価)すると非常に面白い。

日常生活の動作にちょっと試すだけでも、まるで別人の体になったような感覚を覚える。この修法にはそれほどの変容力が秘められている。だから実験にあたっては、1つ1つのステップを注意深く確かめ、自らの心身で慎重にチェックしていく必要がある。でないと、気づいてみたら猛毒が出来上がっていた、なんてことも起こりかねない。常に手の骨全部を柔らかくほどく作業と並行させながら、労宮を中心として手のBeingを再構築していくことだ。

楽だ、気持ちいい、全身があますところなく動作に関わるようになる、より強い力が出せる、より機敏に動ける、無駄がない、全身がトータルに統合する・・・こんなところが、誰にでもわかるサインだ。どれか1つでも欠けているとしたら、何度でも基本に戻って点検し直した方がいい。すべてが揃っているなら、あなたは正しい道の上にいる。

前腕を掴む(柔らかく包み込む)時は、まず労宮を前腕と触れ合わせ、そこから親指側(A)と残り四指側(B)で同時に、均等に、柔らかく包み込んでいくように前腕と触れ合っていく。AとBは、予備的・準備的な確認作業を除き、常に同時に均等に使い、感じていく。

このようにすれば、全身を使って掴んでいるという実感が直ちに得られる。わからないとしたら、どこかやり方が間違っているのだ。よくあるミスは、労宮から途中を飛ばしていきなり指先を動かそうとすることだ。中心(労宮)に一番近い場所から順次指先へと、新たに触れ合う箇所を滑らかに移していかなければならない。また、親指はその他の指とは向きも働きも異なるという点も要注意だ。自分の手を軽く握ったり開いたりしながら、よく観察し、触れ合ってみるといい。

誰かに棒を両手でしっかり持ってもらい、その真ん中を片手でつかんで押したり引いたりしてみれば、労宮を中心に据えることのアドバンテージが直ちに判明する。全身が自然にまとまって動くから、より少ない努力でより大きな力が出る。中心を顧みない場合とは、まるで比較にならない。

こういう握り方をする時、私は鷲(わし)がカギ爪で枝にとまるような感覚をリアルに覚える。「鷲掴(わしづか)み」は一般には効率の悪い稚拙な握り方とされているようだが、ヒーリング・アーツでは鷲掴みが基本だ。「手の骨をほどいてニュートラルにし、労宮を中心として対象とバランスよく触れ合い、柔らかに掴む(指に硬く力を入れて握り固めるにあらず)」。これがヒーリング・アーツ流の鷲掴みだ。

手を凝集させ、レット・オフさせる時も、労宮を中心とする。実際のところ、労宮だけに凝集→レット・オフのコマンドを作用させれば、手全体が自然にバランスよくほどけていく。そして、オフの波が全身にまんべんなく拡がっていく。

労宮を中心として手を使うという考え方・手法が他に存在するか否か、私は現時点ではほとんど情報を持っていない。古武道の身体観、行動則を現代社会の中で活かす道を説いたパイオニアの1人・簔内宗一(みのうちそういち:1922~1991)は、『武道鍛練術』において、「上・中・下とそれぞれの機能を活かして手を三段に活用する」と述べている。それはあるいは、労宮を中心とした手の使い方を指しているのかもしれない。同書のイラストには、労宮あたりに「掌心」と名づけられた点も描かれている。

しかし残念ながら、具体的方法に関する説明が一切なく、手の上・中・下の詳細な定義も記されていない(この人の本はいつもそうだ。しかし著者が何か大切なことを一生懸命伝えようとしていることは、直感でハッキリわかる)。

私が感じている「手」を、解剖学的に上・中・下に分類するとしたら、上は親指以外の4組の指の骨(末節骨・中節骨・基節骨)、中は親指以外の四指の中手骨、下は手根骨と親指末節骨・基節骨・中手骨となる。労宮を中心にして手を使うと、自ずからこうなる。

労宮以外の場所に手の中心を敢えて置き、鉄棒にぶら下がったり、あるいは腕立て伏せをしたりすると、たちまち骨格が歪み始めるのが私にはハッキリ感じられる。大した力も出ない。出るはずがないものを無理して出そうとするから、歪みの上にさらに歪みが積み重ねられていく。とにかく気持ち悪い。

私が観たところでは、多くの人が同様の状態に陥っているようだ。特に、青少年期にこの知識を得てあらゆる動作へと応用していくか否かによって、その後の身体の状態(能力、健康)は決定的に違ったものとなるだろう。人生そのものを左右するといっても、決して過言ではないほどだ。私は自らの過去を振り返って、強くそう感じる。

かしわ手も、労宮を中心として意識しながら打つ。合掌する時も、労宮を中心とする。もしあなたの手が仮想であるとしたら、あなたが手を打ち、合わせて祈る、その祈りもまた仮想とならざるを得ないではないか。

<2007.07.14>

- Home

- Healing Discourse

- ドラゴンズ・ボディ

- [第2回] 聖痕